|

|

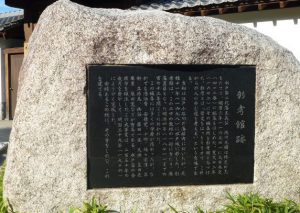

写真は、水戸藩第2代藩主 徳川光圀が明暦3(1657)年に始めた『大日本史』編纂の地の石碑です。

水戸市立第二中学校の卒業生により、大日本史の編集所であった水戸『彰考館』跡に建てられました。

彰考とは、“歴史をはっきりさせて、これからの人の歩む道を考える”という意味です。

大日本史(402巻)が完成したのは、光圀亡き後の明治39(1906)年、実に250年の歳月がかけられた、大事業となりました。

17歳の頃の光圀は、周囲の者が眉をしかめてしまうような不良少年でした。

当時の江戸は、驕奢で自由奔放な風潮で、かぶき者が大道を押し歩き、旗本奴や町奴が世にはびこる時代でした。

おそらく当時の武家の青年たちも、こうした江戸の風潮に流されて若さを発散させていたのではないでしょうか。

ところが大名などの御殿の中では、ことさら格式張った作法を重んじており、形式ばかりで本質から外れたしつけを青年に要求しようとしたことが予想されます。

幼少の時から負けん気が強く、一筋縄ではゆかない光圀の場合、特にそうされていたことでしょう。

ところが天保2(1645)年、18歳を迎えた光圀に大きな転機がおとずれました。

この年の2月に初めて前髪を断った光圀は、今まで儒者たちに勧められても気の向かなかった書物に目を向けます。

それが『伯夷伝』でした。

『伯夷伝』とは、漢の司馬遷の著した『史記』の中の「列伝」の最初に記されている、伯夷と叔斉の伝記です。

その最初に次のような内容が記されています。

|

伯夷と叔斉は孤竹の子であり、孤竹は自分の死後、三男 叔斉に家を継がせようと考えていました。 やがて父が死んだとき叔斉は兄を差し置いて家を継ぐ事をためらい、長男 伯夷に譲ろうとしました。 しかし伯夷は、父の言葉に背くことはできないと家を出てしまいました。 叔斉もまた兄の気持ちを察し、後を追うように家を出てしまうのでした。 国の人々はやむを得ず、次男を立てて家を嗣がせたのでした。 |

光圀には腹違いの兄 頼重がいましたが、水戸家を嗣ぐことになったのは弟の光圀でした。

そのこともあり、『伯夷伝』を読んだ光圀は強く感銘を受け、兄に対して何ともすまない気持ちをいだき、せめてもの申し訳として、水戸家は必ず兄の子に譲ろうと決心したそうです。

名越時正・著『新版 水戸光圀』参照

前の記事