|

写真は、2015(平成27)年に再生された杉山門と柵町坂下門です。

水戸市では歴史まちづくりを推進する中で、杉山門と柵町坂下門を再生し、茨城県立水戸第三高等学校の南側等を白壁に変更するなど、歴史景観の整備を進めています。 現在は水戸城大手門および二の丸角櫓の復元、土塀整備に向けた活動を行っており、いきいき茨城ゆめ国体 2019の開催までに完成させることを目指しています。 ※詳しくはこちらをご覧ください。 |

|

|

|

|

| 二の丸については、本城橋を西側へ渡ったところから大手門の手前まで直通の道路となっており、その北側には後に、杉山門、祠堂(歴代藩主御廟)、彰考館などが建てられました。

また、水戸城の中心的機能を持つ二の丸屋形(御殿)と三階櫓は道路南側におかれ、道路南西の崖上に角櫓、東側に柵町口門、南端には二の丸帯曲輪がそれぞれ建てられました。 |

||

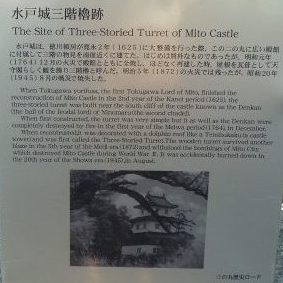

| その中の三階櫓は、寛永2(1625)年に二の丸の中央南端に造営され、当初は三階物見と呼ばれていたようです。

もともとは板葺屋根の質素なものでしたが、享保9(1724)年の4代 宗堯時代に銅葺に替えられてからは赤かねの御三階屋根と呼ばれ、人びとに親しまれていました。 明和元(1764)年の火災で全焼しましたが、2年後の6代 治保時代に瓦葺屋根で鯱(しゃちほこ)も飾られた形で再建され、そこから三階櫓と呼ばれるようになります。 水戸城のシンボルとして、幕末~明治~大正~昭和と水戸の変遷を見守ってきましたが、昭和20(1945)年8月2日の空襲で焼失してしまいました。 |

|

|

| 二の丸と三の丸の間の大手橋は佐竹氏時代にかけられたものを修理して使用したそうです。

|

||

| また、大手橋を本丸方面に渡った正面に位置していた大手門は、佐竹氏時代に建てられたものを引き続き水戸城入口の門として使用していました。

三の丸については、北・中・南と三地区に分かれ、それぞれ重臣屋敷が並んでおりましたが、9代 斉昭時代の天保12(1841)年に藩校 弘道館が建設されたため、周辺に移築されたとのことです。 |

|

|

※

| 二の丸 | ・・・ | 現・水戸市立第二中学校、茨城県立水戸第三高等学校、茨城大学教育学部附属小学校敷地一体 |

| 本丸 | ・・・ | 現・茨城県立水戸第一高等学校の校舎が建ち並ぶ敷地一体 |

| 下の丸 | ・・・ | 現・茨城県立水戸第一高等学校の運動場敷地一体 |

| 三の丸 | ・・・ | 現・弘道館、水戸市立三の丸小学校、茨城県庁三の丸庁舎他敷地一体 |

但野正弘・著『水戸城本丸史談―この丘の星霜―』参照

前の記事